Б.Ф. Гринфельд — первый археолог Анапы

Первые находки

История археологических открытий в районе Анапы восходит ко временам русско-турецких войн конца XVIII – начала XIX веков. Уже тогда военные походы и осады турецкой крепости Анапа приносили не только стратегические результаты, но и неожиданные исторические находки.

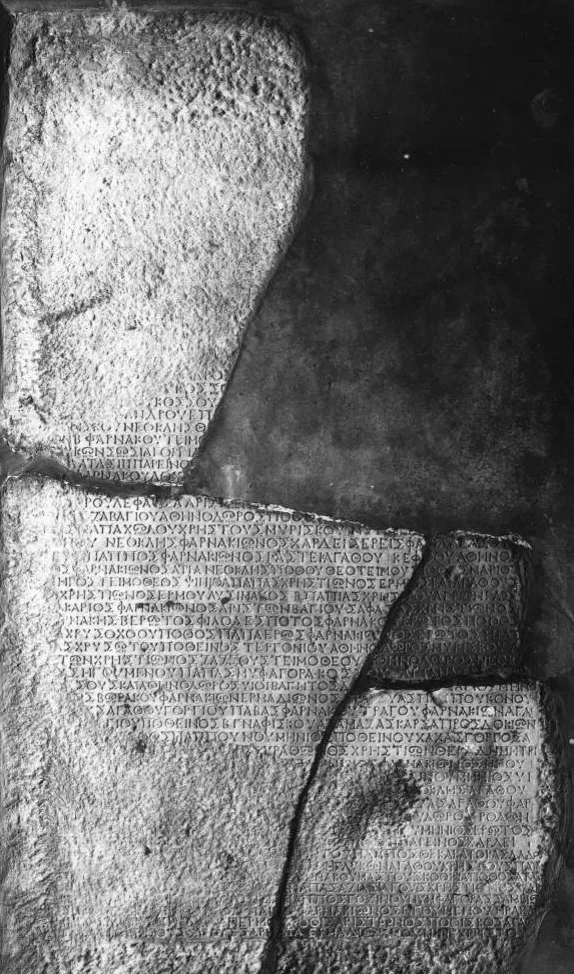

Одним из первых известных артефактов стала каменная плита с надписью, обнаруженная в 1791 году после похода генерала И.В. Гудовича на Анапу. Плиту перевезли в Херсонес Таврический, а позже её судьба оказалась связана с именем Эдварда Даниэля Кларка — профессора минералогии Кембриджского университета, путешествовавшего по югу России в начале XIX века. Именно он переправил плиту в Англию, где она хранится до сих пор (КБН 1179).

Ещё одна значимая находка была сделана в 1809 году, когда эскадра под командованием капитан-лейтенанта Перхурова взяла крепость Анапу. Среди прочего была обнаружена мраморная статуя, которую через Севастополь доставили в музей Одесского общества истории и древностей.

В тот же период, между 1809 и 1812 годами, в Феодосию из Анапы попали две древнегреческие надписи (КБН 14, КБН 1140). Они стали частью коллекции местного музея, основанного в 1811 году и ставшего одним из первых археологических собраний в регионе.

После окончательного вхождения Анапы в состав Российской империи в 1829 году новые хозяева этих земель — русские переселенцы и солдаты местного гарнизона — стали невольными первооткрывателями древностей. Во время строительных работ и обработки земли они регулярно находили античные монеты, фрагменты надгробий, керамику и другие артефакты.

Эти случайные находки, представлявшие огромную ценность для науки, отправлялись в Тифлис — в ставку Наместника Кавказа, а оттуда поступали в Императорский Эрмитаж. Подобные открытия вызвали живой интерес у российских учёных-антиковедов, которые всё чаще обращали внимание на исторический потенциал Анапского региона.

В июне 1833 года директор Керченского музея Антон Бальтазарович Ашик, понимая важность сохранения древностей, обратился к коменданту Анапы через керченского градоначальника Захария Спиридоновича Херхеулидзева. В своём обращении он просил содействия в защите археологических памятников, которые могли быть разрушены или утрачены при строительстве и земляных работах. Это стало одним из первых шагов к систематическому изучению античного наследия Анапы.

Ещё начале XIX века археологи, проводившие исследования в Крыму и на Тамани, сообщали о масштабном ущербе, который наносили науке грабительские раскопки. Действуя без разрешения властей, чёрные копатели расхищали ценные артефакты, способствуя формированию криминализированного рынка антиквариата на юге России.

Для борьбы с этим предлагалось поручить изучение курганов военным офицерам — так все находки поступали бы в Императорскую Академию наук. Именно военные стали первыми системными исследователями археологических памятников Северного Причерноморья.

Позже, после создания в 1827 году корпуса жандармов, надзор за раскопками и противодействие незаконной торговле древностями перешли в их ведение. На Кавказе эти функции выполняло управление жандармских штаб-офицеров, располагавшееся в Тифлисе.

Архив раскрывает тайны

Впервые раскопки на Анапской земле провел полковник корпуса жандармов Богуслав Францевич Гринфельд (1796–1875?). В 1837 году он исследовал многочисленные курганы, окружавшие город.

Долгое время сведения об этих первых раскопках оставались крайне скудными и были известны лишь по небольшому комплексу документов, хранящихся в двух архивах:

- Архиве Государственного Эрмитажа (АГЭ)

- Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)

Личность самого Гринфельда как первого исследователя анапских древностей также долгое время оставалась в тени истории. Лишь в последние годы нам стали доступны новые данные об этих важных, но почти забытых раскопках, положивших начало изучению античного прошлого Анапы.

В 1838-1839 годах в Эрмитаж поступила крупная коллекция древностей из Анапы, связанная с раскопками Гринфельда. В рапорте главноуправляющего гражданской частью и пограничных дел в Грузии, Армении и Кавказской области Е.А. Головина к управляющему военным министерством графу А.И. Чернышеву от 21 декабря 1838 года сообщается:

«Во время управления предместника моего здешним краем открыты при раскапывании курганов и найдены в гробницах в прошлом году в крепости Анапе корпуса жандармов полковником Гринфельдом древние монеты и разные другие вещи. Все эти древности переданы мне генерал-адъютантом бароном Розеном и не были еще подносимы на благоусмотрение государя императора. Представляя на сей конец Вашему сиятельству любопытнейшие из них, вместе с ведомостями, имею честь почтительнейше присовокупить, что прочие древности, в особых пяти ящиках уложенные, будут мною отправлены в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию наук. Для усмотрения же Вашего Сиятельства считаю долгом приложить к сим древностям переданное мне бароном Розеном описание».

А.И. Ченешев в ответе Е.А. Головину пишет о том, что император осмотрел присланные вещи и приказал остальные находки отправлять не в Академию наук, а к министру Императорского двора, который назначит место постоянного хранения.

В Эрмитаж были отправлены «Ведомости древних монет и медалей, найденных в крепости Анапе, в г. Тифлисе, в крепости Фанагория, в Таманском округе и в г. Керчи» и «Ведомость разным древним вещам, найденным в гробницах раскопанных курганов близ крепости Анапа, кои ныне при сем отправляются в город Тифлис. 5 августа 1837 г.». Многие вещи во время перевозки были украдены и повреждены. В ведомости вещей, найденных в Анапе, Б.Ф. Гринфельд перечисляет 3 золотых, 7 серебряных и 133 медные монеты, многочисленные золотые «блестки», кольца, перстни с геммами, пряжки, бляшки, пуговицы, бусы из сердолика, халцедона и янтаря.

Новый комплекс документов, обнаруженный в составе архива барона Григория Владимировича Розена (1782-1841), хранящегося в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ), позволяет составить более полное представление о раскопках, проведенных Б.Ф. Гринфельдом в Анапе.

В 1831 году Г.В. Розен был назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области.

В 1836 году барон Розен направляет в Анапу тогда еще майора Б.Г. Гринфельда для управления вопросами переселенцев и выбора мест для основания новых станиц. Среди документов его личного архива содержится 7 рапортов Б.Ф. Гринфельда 1837 года, в которых сообщается о ходе и результатах раскопок, содержатся: описания раскрытия 10 курганов; ведомости обнаруженных предметов; ведомости расхода денег, выделенных на раскопки; списки с наиболее ценными вещами, переправленными в Тифлис и оставленными в Анапе.

Рапорты начальству

Раскопки Б.Ф. Гринфельда начались со случайной находки. В письме В.Д. Вольховскому от 23 декабря 1836 года он сообщает:

«На днях в полуверсте от крепости Анапа заметили небольшой кусок мрамора и, раскопав, нашли большой обломок беловатого мрамора длиной 1 арш. 12 вер. (124 см), шириной 1 арш. 8 вер. (106,6 см) и сред. толщины 10 вер. (44,5 см) весом примерно 40 пудов (655 кг.). Либо 4-я часть надгробия, либо украшение храма. Вид неправильного четырехугольника и по обрезанному углу значительное углубление на пространство почти квадратного аршина наподобие картинной рамы, украшен в два ряда глубоко высеченным бордюром; середину занимает голова человеческая, сделанная Le Haut-relief (горельеф), с длинными волосами и на каждом глазу по два зрачка. Весь фрагмент украшен карнизом, имеет сходство с коринфским орденом. Надписи нет».

Согласно краткому описанию Гринфельда и приведенным размерам, можно сделать предположение, что этот мраморный фрагмент принадлежит к числу обнаруженных в Анапе кассет с рельефным изображением мифологических существ, принадлежащих какому-то культовому сооружению Горгиппии. Два таких фрагмента с тремя кассетами хранятся в Анапском археологическом музее, один в Государственном Эрмитаже и еще один в Краснодарском музее им. Е.Д. Фелицына.

Судьба этой находки неизвестна. В письме Гринфельд также сообщает, что раскопки дальше не проводились из-за морозов, а найденный мраморный блок хранился у него.

В рапорте Г.В. Розену (в ответ на письмо-разрешение вести раскопки и выделение 500 рублей от Розена) от 17 апреля 1837 года Гринфельд сообщает, что он осведомлен от полковника Кониболоцкого о желании Розена продолжать дальше раскопки, и докладывает, что еще до особого предписания, перед выездом из Анапы, в течение двух дней копал впадину, где в декабре нашли мраморный фрагмент. Также пишет о золотой монете, легированной серебром, найденной близ Анапы:

«Весом 2 золотника. Датирована III в. до н.э. (Савромат IV), куплена у унтер-офицера Черноморского Линейного батальона за 16 рублей ассигнациями».

В рапорте от 24 июня 1837 г. Гринфельд сообщает о получении денег от Розена и о том, что он приступает к раскопкам близлежащих курганов, в которых открыли 5 гробниц, сообщает, что будут поданы ведомости о 4-х гробницах, о находках из них и приобретенных монетах.

Отчеты Гринфельда заканчиваются письмом от 6 августа 1837 года об отправлении находок в Тифлис для демонстрации Николаю I, который планировал посетить город осенью. В тексте содержится весьма краткие описание исследованных в Анапе курганов и списки находок. К сожалению, какие-либо подробные описания, чертежи или рисунки погребальных сооружений в рапортах отсутствуют.

Всего было исследовано около 20 курганов с тремя десятками погребений. Все гробницы оказались ограблены еще в древности.

Описание исследованных курганов

Курган №1

Исследован в начале июля 1837 года. Находился в полуверсте (около 600 м) на восток от крепости. Гринфельд называет его самым большим курганом. Окружность подошвы 60 саж. (128 м), высота 4 саж. (8,5 м). Свод склепа открыт на глубине 6 арш. (4.27 м) от вершины насыпи. Склеп сложен из блоков известняка, многие из которых длиной 2 арш. (1,42 м). Камера склепа заполнена землей, ее длина, ширина и высота составляли 3 арш. и 10 верш (2,57 м). Дромос заложен плитами и ориентирован с запада на восток. Дверь в камеру была открыта наполовину. В заполнении склепа и коридора обнаружены кости мелких животных, домашней птицы. В склепе прослежены остатки от деревянных гробов. Предполагает, что были погребены двое мужчин, две женщины и молодая девушка. Находки: яхонты и гранат «оправлены в золото», «дутое изображение льва, стоящего без хвоста. Золото».

Курган №2

Находился в нескольких десятков саж. (20-30 м) от кургана №1. Высота насыпи 6 арш. (4,27 м). Свод склепа открыт на глубине 3 арш. (2,13 м) от вершины. Швы плит залиты известняком. Дромос длиной 4 арш. (2,84 м) ориентирован с запада на восток. Размер камеры: длина и ширина – 4 арш. (2,84 м), высота 3 арш. 8 верш. (2,49 м). Стены покрыты штукатуркой и красной краской «очень красиво». В камере были 3 «плиты-перегородки», также раскрашенные красной краской. Пол покрыт древесным «дубовым» углем и упавшей штукатуркой. В склепе ничего не обнаружено, «даже костей».

Курган №3

Располагался вблизи кургана №2. Высота насыпи 3 саж. (6,4 м), окружность 45 саж. (96 м). Свод открыт на глубине 3 арш. (2,13 м) от вершины кургана. Склеп в плане округлый, внутри оштукатурен. В заполнении найдены фрагменты стекла, керамики и костей.

Курган №4

Раскопан одновременно с курганом №3. Гробница в нем не обнаружена.

Курган №5

Находился вблизи крепости с юго-восточной стороны. Высота насыпи 2 саж. (4,27 м) «ранее был выше, но снят слой земли из-за военных действий». Склеп открыт на глубине 2 арш. (1,42 м) от вершины кургана. Вход в камеру был с западной стороны и закрывался «огромным камнем». Над входом находился фронтон «с отделкой». Порог был составлен из плит высотой около полутора арш. (около 1 м). Предполагает, что порог поддерживал столбы. Размеры камеры: длина 4 арш. (2,84 м), ширина 2 арш. 9 верш. (1,82 м), высота 3 аршина (2,13 м). В заполнении обнаружены фрагменты костей и керамических сосудов, несколько железных гвоздей.

Курган №6

«Не оказалось ничего, только обломки камней»

Курган №7

Располагался в полуверсте (около 600 м) к югу от крепости. Свод склепа открыт на глубине 3 арш. (2,13 м) от вершины кургана. Склеп продолговатый, дромос примыкал с юго-восточной стороны. Фронтон ранее обрушился и увлек за собой часть стены. Вход в камеру закрывала плита. Предполагает по обнаруженным костям, что были погребены мужчина и женщина. Мужские кости обнаружены в дромосе. Кроме человеческих костей были зубы «конские и какого-то хищника». В дромосе также найдены: золотой статер Лисимаха 323-281 гг. до н.э., медный обол Пантикапея 320-310 гг. до н.э. и турецкая серебряная лира. Предполагает, что склеп был ограблен турками. В числе находок – два золотых перстня с геммами, изображающие Амура.

Курган №8

Страница письма с описью кургана в архиве отсутствует.

Курган №9

«Курган небольшой», находился в одной версте (1,7 км) от крепости и на таком же расстоянии от берега моря. На глубине 2 арш. (1,42 м) обнаружены «огромные» плиты, покрывающие склеп «вместо свода». Склеп погружен на 2 арш. (1,42 м) ниже уровня земли. Его размеры: длина 2 арш. 9 верш. (1,82 м), «меньшая половина коридора» – длина 2 аршина 5 вершков (1,64 м), ширина 1 арш. 12 верш. (1,24 м.), высота 2 аршина (1,42 м.). В камере были две перегородки из каменных плит. В каждом отсеке находились человеческие кости «без гроба». Обнаружен пантикапейский статер Савромата IV, 275-276 гг. н.э., фрагменты керамики и стекла.

Курган №10

Располагался в одной версте (1,7 км) от крепости и столько же от моря. Склеп из известняка «с плохой поверхностью». Дромос с западной стороны. Найден один костяк. Находки: статуарное надгробие из известняка с отбитой головой, камень-известняк с изображением павлиньего хвоста, золотой лавровый листок, оселок, фрагменты четырех стеклянных сосудов – «слезниц».

Курган №11

Небольшой курган, «не подававший надежды». На глубине 1 арш. (71 см) от вершины открыт каменный свод склепа. Дромос с западной стороны, его размеры: длина 3,4 арш. (2,42 м.), ширина 2,3 арш. (1,64 м.), высота 3 арш. (2,13 м.). Размеры камеры: длина 4 арш. 4 верш. (3,02 м), ширина 3 арш.14 верш. (2,75 м), высота 3,8 арш. (2,7 м.). Находки: обтесанный камень – «видимо, для статуи», золотой лавровый листок, «разбитая ваза с рисунком».

Курган №12

«Меленький курган» в полутора верстах (1,6 км) от крепости Анапа по направлению к югу. На глубине 12 верш. (53,3 см) был открыт продолговатый свод из известняка. Дромос с юго-западной стороны, его размеры: длина 2 арш. 10 верш. (1,86 м) и высота 3 арш. 8 верш. (2,49 м). Вход в дромос и камеры был закрыт плоскими каменными плитами. Размеры камеры: длина 3 арш. 12 верш. (2,66 м), ширина 3 арш. 8 верш. (2,49 м), высота 4 арш. (2,84 м), «украшена круглым карнизом». Найдены несколько человеческих костей, фрагменты керамических сосудов, мрамора, железа и меди, сердечко из золота.

В письме сообщается о раскопках еще 8 курганов, без каких-либо серьезных находок и погребальных сооружений.

«кроме одного, где были 3 стенки»

Несмотря на краткость описания открытых памятников, этот архив представляет большой интерес для археологов и историков и, несомненно, требует подробного изучения.

Курганы на военных картах

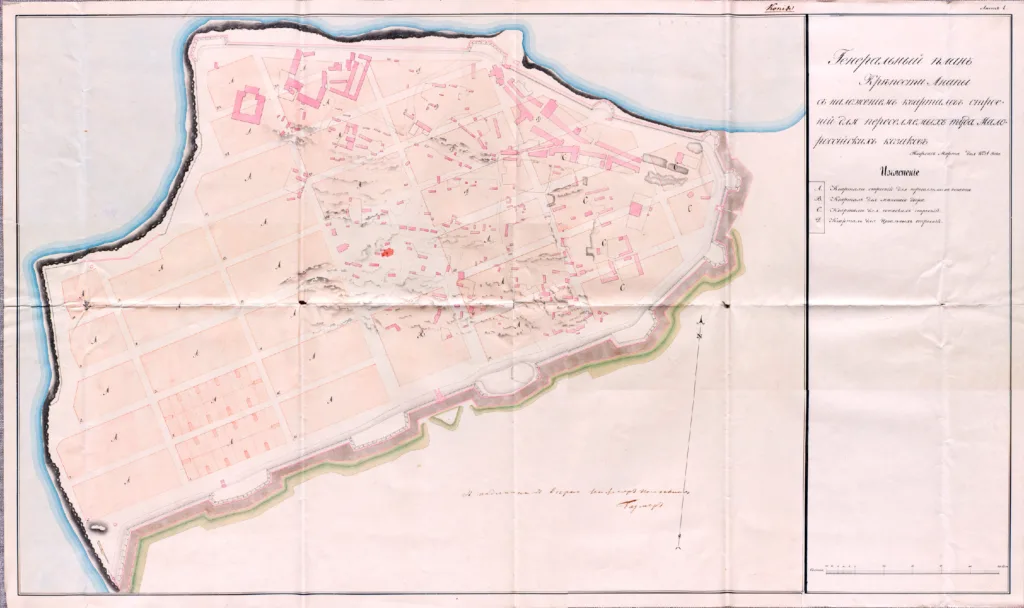

Курганные насыпи, исследованные Б.Ф. Гринфельдом, располагались в непосредственной близости от города и были отмечены на военных картах начала XIX века в виде цепочечных скоплений, расходящихся от крепостных стен.

Описание курганов под Анапой сохранилось в отчёте Императорской археологической комиссии за 1881 год:

«… наиболее замечательны два длинных ряда курганов, из которых один тянется на восток, начинаясь около самого города некогда огромным, но в настоящее время срытым почти до основания курганом, … другой ряд курганов идет в юго-западном направлении около ветряных мельниц и по обе стороны дороги, ведущей к кирпичным заводам и чешским колониям. Несколько маленьких курганов вошли в черту самого города и частью лежат на городских улицах».

Сопоставление старинных карт с современной топографией позволяет локализовать одну из курганных групп в районе Летней эстрады по улице Горького и здания городской администрации. Эта территория в античности входила в привилегированную зону некрополя Горгиппии.

Раскопки 1970-х годов подтвердили значимость участка: здесь были обнаружены монументальные гробницы с каменными саркофагами («Склеп Геракла», «Золотой склеп», «Комплекс 1978 г.»), большинство из которых, однако, оказались разграблены ещё в древности.

Краткие отчёты Б.Ф. Гринфельда не позволяют точно установить, исследовал ли он эти гробницы. Описанные им параметры не совпадают с погребальными сооружениями, открытыми в советский период. Вероятно, археолог работал восточнее, а упомянутые им каменные конструкции были позднее разобраны местными жителями на строительные нужды — подобная практика в XIX веке была широко распространена.

Кто был после

Следующие раскопки в Анапе прошли в 1852 году. Их инициатором выступил известный коллекционер боспорских монет, учредитель Императорского Русского археологического общества и один из основателей Петербургского археолого-нумизматического общества князь Александр Александрович Сибирский (1824–1879). Он исследовал курган близ Анапы, где обнаружил массивный каменный склеп, который, по его словам:

«некогда был огромным, но к тому времени оказался почти полностью срыт».

На момент раскопок Сибирский состоял на службе в Министерстве внутренних дел и сопровождал министра графа Л.А. Перовского в поездке в Керчь. Целью экспедиции было «упорядочить проведение археологических изысканий» в регионе.

Как отмечает известный русский антиковед М.И. Ростовцев, Сибирский:

«открыл в большом кургане около города, по дороге в Витязевку, великолепный каменный склеп с полуцилиндрическим сводом».

Раскопки этого памятника были продолжены в 1859 году, однако из найденных вещей в склепе известны только переданные в Эрмитаж:

- золотое кольцо с сердоликовой вставкой (изображены сатир и пантера);

- золотая дужка фибулы в виде бегущего льва.

Новый этап исследований начался в 1875 году, когда Кавказское общество любителей археологии (Тифлис) направило в Анапу профессионального археолога — русского естествоиспытателя и исследователя Фридриха Самойловича Байерна (1817–1886).

Байерн провёл раскопки трёх масштабных курганов, известных под поэтичным названием «Три сестры». Эти работы стали знаковыми для региона: впервые древности Анапской земли изучались не любителями, а специалистом с академическим подходом.

В 1881–1883 годах раскопки в окрестностях Анапы возглавил Владимир Густавович Тизенгаузен (1825–1902) — археолог-нумизмат, статский советник и старший член Императорской Археологической комиссии.

Самым значимым его открытием стал склеп с деревянным саркофагом в «Большом Витязевском кургане», который стал настоящей археологической сенсацией.

Завершил дореволюционный этап археологических исследований в Анапе выдающийся русский археолог и востоковед Николай Иванович Веселовский (1848–1918). Он был профессором Петербургского университета (с 1890 года), а в 1914 году стал членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.

Наиболее значительным открытием Веселовского стало обнаружение в 1908 году в ст. Николаевская (Анапская) античного склепа, получившего название «Героон» (от др.-греч. — святилище, посвящённое герою).

Заключение

Богуслав Францевич Гринфельд не был увлечен древней историей, однако, находясь по службе в Анапе, обратил внимание на проблему массового разграбления окрестных курганов. В своих письмах он с сожалением отмечал, что находки оседают в частных коллекциях и не могут послужить исторической науке. Понимая, что не обладает достаточным опытом и знаниями для полноценных археологических изысканий, Гринфельд обратился к барону Розену с просьбой прислать компетентного помощника, а также разрешить проведение раскопок.

И.В. Тункина — советский и российский историк, специалист в области истории науки и архивоведения — в своей монографии «Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.)» (2002) характеризовала раскопки Гринфельда как антикварные, поскольку их детальных описаний не сохранилось. Однако на момент выхода ее работы оставались неизвестными документы из архива Государственного Исторического музея, в частности рапорты Г.В. Розена, проливающие свет на деятельность Гринфельда.

Судя по этим материалам, изыскания Гринфельда носили скорее охранный характер: их основной задачей было обеспечить передачу древних артефактов государственным учреждениям. Хотя его отчеты были краткими, они включали: топографическую привязку исследованных курганов, описание погребальных сооружений (размеры, конструктивные особенности), перечни найденных артефактов. Учитывая, что в XIX веке археология в России только зарождалась как научная дисциплина, такие непрофессиональные раскопки, но все же с элементами научной фиксации, можно считать вполне археологическими.

Сергей Евсюков, старший научный сотрудник отдела археологии.

Литература: Документы о поступлении коллекций древностей в 1838-1839 гг. // АГЭ. Ф. 1. Оп. I-1834. Д. 4.; Документы Е. А. Головина // РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12509. Л. 1-2 об.; Тункина, И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII – середина XIX в.). Санкт-Петербург: Наука, 2002. 676 с.; 156 ил.; Архив Г. В. Розена // ОПИ ГИМ. Ф. 6. Ед. 62. Раздел 6. С. 425-536.; Харалдина, З. Е. Барон Г.В. Розен и основание закубанских поселений // Санаторно-курортное лечение и отдых в Анапе. 2017. 30 мая (№ 19). С. 89-97.; Демирова, Н. И. Новые документы об археологических раскопках подполковника Б.Ф. Гринфельда возле крепости Анапа (1837 г.): из архива барона Г.В. Розена в собрании ОПИ ГИМ // Уваровские Таврические чтения III «Древности Юга России» (Севастополь, 19–21 сентября, 2018 г). Севастополь : ТДС МНК, 2018. С. 14–17.; Черненко, В. Г. О двух геммах из раскопок 1837 г. в окрестностях города Анапа // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2023. T. 14. Выпуск 2 (124). URL: https://history.jes.su/s207987840024645-8-1/ ; Евсюков, С. В. К истории исследования некрополя Горгиппии: раскопки Б.Ф. Гринфельда 1837 г. / С. В. Евсюков // Музеи сегодня: от традиционных практик к инновационным подходам : материалы научно-практической конференции «Фелицынские чтения – XXV», Краснодар, 24–25 октября 2023 г. – Краснодар, 2023. – С. 169–175.