Крещение гуннов: поиск археологических свидетельств

Византийские (Феофан Исповедник) и сирийские (Иоанн Малала) источники сообщают о трагических событиях христианской истории, разыгравшихся вблизи Таманского полуострова в конце 20-х гг. VI в. По существу, это свидетельство о первых христианских мучениках на территории современной России.

В начале указанного десятилетия, по сообщению Прокопия Кессарийского, «боспориты отдали себя под власть императора» Юстина (518-527 гг.). Около 523 г. на Боспор был послан знатный византийский сановник патрикий Пров, имевший целью склонить к союзу с империей кочевавших близ его границ в степях Восточного Приазовья и Прикубанья гуннов-утигуров. Вскоре прибыл и воинский отряд, утвердивший на берегах Керченского пролива власть Византии. К варварам были направлены христианские проповедники, миссионерская деятельность которых возымела успех.

Около 529 г. в правление Юстиниана I (527-565 гг.), племянника предшествующего императора, под влиянием укрепившихся на Боспоре византийских христианских миссионеров вождь приазовских гуннов-утигуров Грод и его ближайшее окружение приняли крещение. Таинство состоялось в столице империи Константинополе, крестным отцом гуннского вождя стал сам император Юстиниан. Иоанн Малала сообщает, что неофиты переплавили языческих идолов на монеты. Гунны Грода стали могучими союзниками Византийской империи на Северном Кавказе. Их вождь, получивший пышный титул, стал «блюсти интересы империи».

Однако, подстрекаемые языческими жрецами соплеменники Грода, при поддержке войска и некоторых представителей родни гуннского вождя, восстали против изменника. Христианин Грод и его единоверцы были убиты, а власть над утигурами перешла к его брату Мугелю. Расправившись с христианами-единоплеменниками, гунны подвергли разгрому византийские города и селения как на азиатском, так и на европейском берегах Боспора.

В ходе проведенной в 534 г. военной экспедиции Юстиниан вернул под власть империи боспорские земли. Вскоре часть живших близ Боспора гуннов вновь была обращена в христианство.

Археологические материалы действительно указывают на то, что в течение первой половины VI в. обитатели боспорских городов и селений стали носителями провинциально-византийской христианской культуры. Но ни одного свидетельства христианизации живших по соседству гуннов археологами пока не отмечалось. Однако, представляется маловероятным, что столь бурные события и двукратное крещение гуннского народа, не оставили совершенно никаких следов в материальной культуре раннесредневекового населения Боспора и сопредельных с ним регионов.

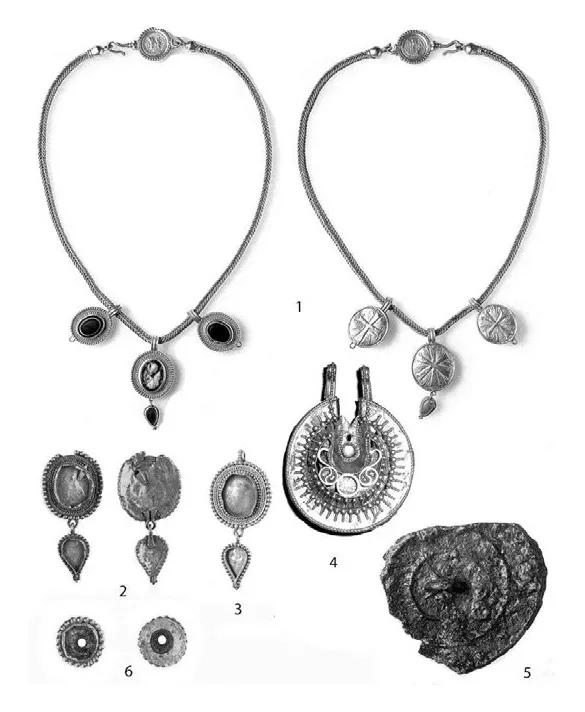

В попытках поиска археологических свидетельств крещения гуннов нельзя обойти вниманием комплекс находок, приобретенных Императорской археологической комиссией в конце XIX в. в селении Джигинском (немецкой колонии Михаэльсфельд, ныне село Джигинка) и хранящийся сегодня в Государственном Эрмитаже (коллекция ГЭ 2134). Предметы были обнаружены в 1892 г. при обрушении берегового обрыва и при, организованном год спустя, изучении места находки. Комплекс включает в себя: золотое ожерелье, пару золотых височных подвесок – колтов, золотые медальоны со стеклянными вставками и зеркало из билона – сплава меди и серебра.

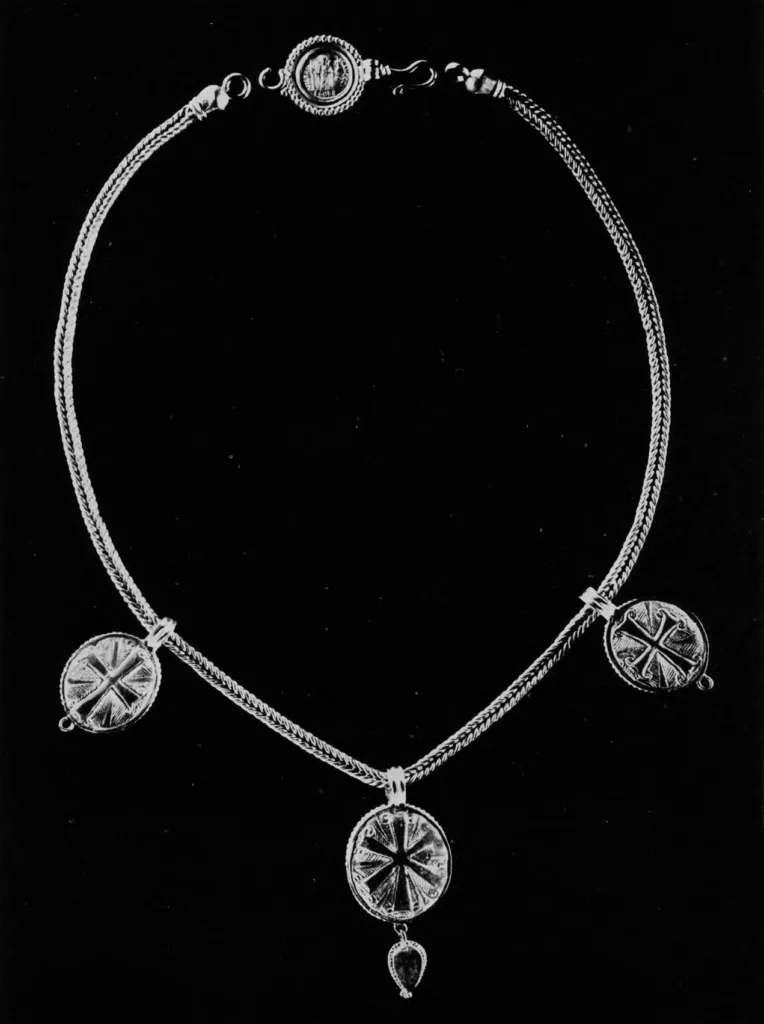

Самым замечательным предметом комплекса из Джигинского несомненно является золотое ожерелье. Его основу составляет витой шнур длиной 66 см, на который прикреплены три подвески-медальона со вставками из оникса и граната. На оборотной стороне центральной подвески выгравирована монограмма IX, на обороте двух боковых – четырехконечные кресты. В застежку ожерелья вмонтирована золотая монета – византийский солид императоров Юстина и Юстиниана I периода их совместного правления (526-527 гг.), несущая изображение самих императоров и ангела с крестом и сферой. Подвески-медальоны и застежка обильно украшены зернью.

Зернью и филигранью, а также стеклянными вставками украшены и золотые колты.

Набор сохранившихся предметов, указывает на то, что джигинский комплекс – ни что иное, как остатки инвентаря богатого женского захоронения гуннского времени. Монета, послужившая основой для изготовления застежки ожерелья, позволяет определить дату его изготовления – период соправительства Юстина и Юстиниана I, или же время самостоятельного правления Юстиниана. Тогда же, или несколько позднее, ожерелье вместе с другими предметами, оказалось в составе инвентаря погребения.

Отсутствие данных о погребальном обряде значительно затрудняет решение вопроса об этнокультурной принадлежности погребенной. Да и вообще период с IV по VII вв. в районе Анапы крайне мало представлен в археологических находках. Судя по всему, в это время данная территория была своего рода контактной зоной между населением горных районов (включая причерноморские селения) и кочевыми народами степей Закубанья. Таким образом, в районе современной Джигинки в VI в. могли произвести захоронение как гунны, так и зихи, или же готы-тетракситы.

Однако ряд деталей убеждают в том, что совершенное в окрестностях Джигинки погребение следует связывать с гуннами. Прежде всего, это присутствие в комплексе таких предметов как колты. Этот вид украшений проявился у кочевников-гуннов еще в IV в. и был распространен в последующие столетия, в то время как у зихов и у готов в это время подобные украшения неизвестны.

Во-вторых, роскошное золотое ожерелье, надо полагать, изготовлено хорошим византийским мастером в манере, ведущей свое происхождение еще от позднеримских ювелирных традиций. Трудно предположить, что такой мастер мог заниматься ремеслом на далекой боспорской периферии. Более вероятно изготовление ожерелье в мастерской одного из крупных городов, возможно даже столичного Константинополя. Подобные ожерелья пока не встречены в погребениях зихов или причерноморских готов, как, впрочем, нет и свидетельств письменных источников о посещении в это время их племенной знатью крупных византийских городов. В то же время, как отмечалось выше, известно, что Грод и его ближайшее окружение приняли крещение в Константинополе, где некоторые представители его свиты и могли заказать украшения, указывающие на их принадлежность к христианской вере.

Примечательно, что элементом ожерелья с подвесками, несущими христианские символы, стала монета с изображением Юстиниана, которому принадлежала заслуга крещения гуннов. Надо полагать, что подобное применение монеты (которая и сама по себе наделена христианской символикой) было преднамеренным, вызванным стремлением запечатлеть в ожерелье облик императора, способствовавшего обращению владелицы украшения в христианство. Не исключена и еще одна причина. Как отмечалось, письменные источники засвидетельствовали переплавку новообращенными гуннами своих отвергнутых языческих идолов именно в золотые монеты. Не сохраняли ли они, в таком случае, частицу прежней религии? Тогда ожерелье могло нести сакральную функцию, сочетающую христианскую и дохристианскую веру, функцию, которая в истории христианства получила название «двоеверие».

Таким образом, состав комплекса из Джигинки убеждает в том, что он представляет собой остатки инвентаря погребения знатной гуннской женщины, совершенного в эпоху правления византийского императора Юстиниана I или несколько позже – т.е. в 30-70 гг. VI в. Женщина была христианкой, поскольку носила золотое ожерелье с христианскими символами на подвесках. Ряд деталей убеждает в том, что его владелица могла быть участницей свиты предводителя гуннов Грода во время визита последнего около 529 г. в Константинополь, где вождь и его окружение приняли крещение.

Андрей Новичихин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии.