Путешествие из Тамани в Анапу Джона Бакена Телфера

Джон Бакен Телфер (J. Buchan Telfer, 1831-1907) был участником Крымской войны, капитаном Британского Королевского военно-морского флота, переводчиком, членом Королевского Географического общества и Лондонского общества антикваров. После 1870 г. он переехал в Российскую империю и женился на дворянке Екатерине Александровне Муравьевой (1842-1887), дочери декабриста и члена Союза благоденствия Александра Михайловича Муравьева (1802-1853). Прожив 3 года в России, в 1873-1876 гг. Талфер совершил 2 путешествия по южным регионам страны, включая Крым и Кавказ. После возвращения в Британию в 1876 г. путешественник издал 2 тома путевых заметок и воспоминаний «The Crimea and Transcaucasia». Книга на то время стала самым подробным описанием Крыма, побережья Кавказа и Закавказья.

Из введения:

«В своем рассказе автор стремится пробудить интерес к посещаемым местам, помещая такие краткие исторические и археологические заметки, которые можно было собрать за ограниченный промежуток времени, и продемонстрировать возможность безопасного путешествия с приемлемым комфортом по регионам, которые редко посещаются, но не имеют себе равных по своей привлекательности в антикварных и этнологических достопримечательностях, где ботаник, геолог, художник, альпинист и спортсмен найдут простор и все стимулы для занятий своими делами и получения удовольствия».

В 1 томе издания Джон Телфер описывает 38 дней своего путешествия от Одессы до Владикавказа. В течение 11 и 12 дня, направляясь из Тамани на юг, он посетил Ахтанизовский лиман, Титаровку, реку Кубань, немецкую колонию Михаэльсфельд и Анапу.

«Ничто не может быть более неинтересным и заброшенным, чем вид страны после того, как некрополь Фанагории останется позади: наш добродушный ямщик избавил нас от долгой поездки по почтовой дороге, направившись через перешеек прямо к лиману Ak-tanys (Ахтанизовский лиман), где паслись стада крупного рогатого скота и лошадей. Мы увидели последний из курганов на полуострове, в группе курганов на западной оконечности озера, где земля к юго-западу от мыса Рахмановского возвышается на целых 600 футов над водой; согласно Дюбуа, храм, посвященный божествам Анергесу и Астаре (Астарте финикийцев), в царствование Парисада I 349-311 гг. до н.э., был возведен на Рахмановском острове».

Примечание:

В 1804 г. хранителем Эрмитажа Е.Е. Кёлером на хуторе казачьего полковника Рахманова на Рахмановском мысу Ахтанизовского лимана был найден памятник царицы Комосарии. Он состоял из двух статуй — мужской и женской, и постамента с надписью: «Комосария, дочь Горгиппа, жена Перисада, по обету посвятила сильному богу Санергу и Астаре при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, всех маитов и фатеев» (КБН. № 1015). Судьба мужской статуи неизвестна, женскую перевезли в ст. Тамань и установили в церкви вместе с постаментом, там их и видел Дюбуа, путешествовавший в 1832 и 1834 годах на Таманском полуострове. Сейчас постамент с надписью находится в Государственном Эрмитаже, а скульптура Астары в керченском Лапидарии.

Фредерик Дюбуа де Монперё (1798-1850) швейцарский путешественник, натуралист, археолог. Изучал, главным образом, Южную Россию, Крым, Кавказ и Закавказье. В России известен благодаря предпринятому им в 1831-1834 годах путешествию в Крым и на Кавказ, результаты которого он изложил в шеститомном труде «Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму» с приложением атласа, содержащего множество рисунков, чертежей и схем, сделанных автором во время его исследований.

«В полдень, через четыре часа после отъезда из Сенной, мы добрались до маленькой улыбчивой деревушки Титаровка (Прим. авт.: станица Старотитаровская), приютившейся в роще.

Мы попросили познакомить нас со старшиной Титаровки, который предстал в образе молодого русского, важного человека в казачьей униформе. Он был потомком запорожских казаков и командовал отрядом черноморских казаков. Я люблю Черноморских казаков. Он нашел для нас жилье в хате пожилой женщины-староверки, где мы насладились отдыхом после долгой тряски на перекладных. Вскоре нам принесли свежие яйца, молоко и отличный черный хлеб. У нашей хозяйки были большие неприятности, потому что один из ее родственников оставил веру своих отцов и присоединился к новой секте под названием Шалопуты, в Екатеринодаре.

Об этой секте пока мало что известно, шалопуты собираются для вечернего богослужения в домах друг друга с закрытыми дверями и окнами. Перед церемонией омывают руки; поют гимны и повторяют молитвы, в то же время подается ужин и вино в изобилии, шалопуты избегают водки и отказываются от табака. Они не имеют никакого отношения к официальной православной церкви, хотя осеняют себя крестным знамением и воскуривают благовония на своих собраниях. Шалопуты тщательно избегают полиции, которая сообщает, что, когда женатые мужчины и женщины вступают в секту, они бросают своих жен и мужей, чтобы вести со своими единоверцами самую распутную жизнь».

Примечание:

Шалопуты (также шелапуты) — сектантское течение, возникшее в Российской империи в конце 1860-х годов под влиянием идей мистицизма и распространённое, в основном, на юге и юго-востоке России. Течение вышло из секты хлыстов (по другой версии из молокан). Слово «шалопуты» (т.е. люди шального пути) — название народное, сами же сектанты называли себя «духовными христианами» или «братьями духовной жизни». Основателем шалопутства был крестьянин Борисоглебского уезда Тамбовской губернии Порфирий Катасонов, объявивший себя «живым Богом» и пользовавшийся большим влиянием на своих последователей.

«Из Титаровки мы спустились в низменности реки Кубани и вступили на обширную местность, сплошь состоящую из болот, рек и озер, причем жители без разбора называли каждую особенность арыком. Отличная дорога проходит через этот зловонный на вид район, дважды пересекающая Кубань по лодочным мостам. Река здесь значительно меньшая, чем Протока — так русские называют самый северный рукав Кубани, впадающий в Азовское море, возможно, она является ответвлением Anticeitis, которая, как сообщает нам Страбон, была Гипанисом и впадала в озеро Корокондамитис. Осетр — Acipenser, давший название реке, здесь водится в изобилии, а также стерлядь и, как говорят, лосось и другая мелкая рыба. Слово „Кубань“ татарского происхождения, но значение его я не знаю; итальянцы называли реку Чопа.

В 1777-1778 гг. Суворов укрепил правый берег реки от нападения черкесов; затем он принял командование в Крыму, но вернулся на Кубань в 1782 г., а в 1790 г. войска Российской империи впервые пересекли Кубань под командованием генерала Бибикова».

Примечание:

Телфер, по-видимому, не знал о первом военном походе на Анапу, осуществленном под командованием генерал-аншефа П. А. Текелли в 1888 г. Генерал-поручик Ю.Б. Бибиков самовольно возглавил второй поход на Анапу двумя годами позже. Поход стал известным и самым драматическим. 10 февраля 1790 года отряд переправился по льду через р. Кубань у Прочноокопского укрепления. 24 марта 1790 года, после 42-дневного марша, измученное русское войско подошло ночью к Анапе. Штурм крепости не удался и русским пришлось отступать. Турки и черкесы преследовали отряд Бибикова. Лишь в начале мая 1790 года отряду, потерявшему до половины своего состава, удалось переправиться на плотах через сильно разлившуюся в низовьях р. Кубань. Бибиков был отстранен от службы и предстал перед военным судом. Солдаты его, «отличившиеся мужеством в битвах и перенесением тяжких трудов и лишений в походе», награждены были особенной серебряной медалью на голубой ленте с надписью: «За верность».

«В настоящее время по реке ходят суда от Темрюка до Тифлисской, расстояние около 170 миль по так называемой Екатеринодарской линии. Суда принадлежат Российской компании в Одессе. Рейс совершается за 24 часа, обратный путь занимает около 12 часов в зависимости от силы ветра и течения. Пассажиров перевозят каждый день, два раза в неделю берут на буксир баржи с товарами. Продукты из Черкесии — кукуруза, рис, ячмень, овес и немного пшеницы доставляют на речных судах в Темрюк, где их перевозят на плотах через Курчанскую, далее по Азову в Керчь, где все перегружается на британские пароходы. Импорт ограничен сельскохозяйственной продукцией, орудиями и скобяными изделиями, в основном, зарубежными, а также хлопком из России. Эта услуга опасна, поскольку только в Темрюке нет лихорадки.

Мы переночевали в Михаэльсфельде (Прим. авт.: совр. п. Джигинка), маленькой немецкой колонии, где счастливая на вид и тихая женщина приготовила отличный ужин и чистые постели в своем уютном маленьком коттедже. Семь лет назад эти колонисты, числом около сорока, покинули свои дома в Бессарабии, где они были только арендаторами, чтобы стать владельцами земли и жилья в Михаэльсфельде путем переселения, которое должно было продлиться более десяти лет. Аул безлесен и безрадостен, холмы смыкаются вокруг, закрывая вид вдаль, но почва плодородна и приносит доход, особенно в плане кукурузы, и немцы живут в довольстве перспективой скоро стать полноправными владельцами земли, которую они обрабатывают».

Примечание:

После окончания Крымской войны на Кубань, по поручению императора Александра II, приглашались народы, владеющие навыками ремесла, торговли и культуры. Среди них были немецкие переселенцы из Бессарабии, Таврической и Екатеринославской губерний. В 1868 году на берегу реки Джиги девять немецких семей основали поселение Михаэльсфельд, в 1896 году переименованное в село Джигинка.

«Покинув Михаэльсфельд ранним утром следующего дня, мы проехали несколько миль по золотым полям под непрекращающиеся трели жаворонков:

Когда Господь сотворил жаворонков,

говорящих: взлетай и пой!

пока мы не достигли берега Кизилташского лимана, где земля была заросшая Trifolia gigaitcsca, известной в Англии как «проклятие фермера»; ее выращивают на корм скоту и для получения из нее масла, которое очень любят местные жители. В 10:30 утра мы въехали в город Анапу, его полуразрушенное состояние напомнило нам о событиях конца войны.

Впервые Анапа была взята русскими под командованием генерала Гудовича в 1791 году, когда Мансур, фанатичный пророк и энтузиаст, был взят в плен; и снова в 1807 году адмиралом Пустошкиным и генералом Говоровым, которые разрушили город; это место было вновь передано туркам. В 1829 году адмирал Грейг и князь Меньшиков осадили и взяли Анапу, и она была окончательно передана России вместе с Гурией и Ахалцыхским пашалыком по Адрианопольскому мирному договору.

Когда турки основали Анапу в 1784 году, они построили крепость, в которой установили 84 орудия для защиты того, что они считали своим самым важным владением на восточном берегу Черного моря — порта, который позволял им поддерживать связь с мусульманским населением на границах России и был крупным рынком сбыта, с которого в гаремы Константинополя доставлялись хваленые черкесские красавицы. Русские разрушили линии обороны при приближении союзников (в период Крымской войны), и укрепления, которые больше не были грозными, были временно укреплены во время их последней борьбы с горными племенами в 1859 году. Порт оставался незамеченным и неухоженным до 1867 года, когда он был открыт для внешней торговли, что было мудрой мерой, поскольку уже в 1873 году стоимость импорта и экспорта составила 2 000 000 рублей.

Анапа находится на месте древней Синдики, где профессор Стефани из Санкт-Петербурга (филолого-классик Лудольф Эдуардович Стефани (1816-1887)) считает вероятным, что община евреев проживала в первом веке н.э. «судя по найденной там надписи, датируемой 42 годом н.э., в этой стране».

Примечание:

Речь идет о мраморной плите с текстом — манумиссии 41 г. н.э., найденной в Анапе и в 1859 г. переданной в Эрмитаж (КБН 1123). Перевод: «Богу высочайшему, вседержителю, благословенному, в царствование царя Митридата, друга … и друга отечества, года 338, месяца Дия, Поф, сын Страбона, посвятил молельне по обету вскормленницу свою (т.е. домашнюю рабыню), имя которой Хриса, с тем, чтобы была она неприкосновенна и необижаема ни одним из наследников его, под попечением Зевса, Геи и Гелиоса». Надпись представляет собой акт отпуска на волю рабыни в форме посвящения ее молельне. Стефани первым из исследователей сделал вывод что упомянутая в манумиссии молельня — иудейский молитвенный дом.

«В свое время населенный торетами, меотами и другими племенами, город также назывался Евдусия или Эвлисия, населенный Евдусийцами или готами тетракситскими, которые говорили на готском или таврическом языке».

Примечание:

Эвдусия — поселение, которое в середине V в., согласно анонимному «Периплу Понта Эвксинского», появляется на месте Горгиппии: «…До Синдской гавани (Горгиппия), которая теперь называется Эвдусия… От Синдской гавани до гавани Пагры прежде жили народы, называвшиеся керкетами или торитами, а ныне живут так называемые эвдусиане, пользующиеся готским или таврским языками». В VI в. Прокопий Кесарийский по всей видимости упоминает эту занятую готами область под немного измененным названием: «Простирающаяся отсюда страна называется Эвлисия; прибрежную ее часть, как и внутреннюю, занимают варвары вплоть до так называемого „Меотийского Болота“ …» (Procop. Caes. VIII (IV), 4). Он же рассказывает о переселении готов-тетракситов из Крымского на Таманский полуостров в последней четверти V в. н.э. (Procop. Caes. VIII (IV), 5). Часть готов могла обосноваться южнее Тамани и на месте Горгиппии основать своё поселение вместе с местными племенами. Иордан (VI в.) со слов готского историка Аблавия сообщает, что земли рядом с Меотидой греки называют «эле» и там проживают племя элуров (Iordan. Getica. 117). Возможно, термин Эвлисия Прокопия восходит к тому же топониму.

«В более позднее время было поселение генуэзцев под названием Мапа, где в 1449 году был назначен президент, который должен был блюсти их интересы».

Примечание:

В XIII в. побережье Черного и Азовского морей было освоено итальянскими купцами из Генуи и Венеции, основавшими здесь десятки колоний и факторий и поставившими под контроль торговлю со странами Востока. Одна из генуэзских торговых факторий — Мапа, находилась на берегу Анапской бухты. В 1475 году Мапа была захвачена войсками османского султана Мухаммеда II, и впоследствии получила своё современное имя — Анапа.

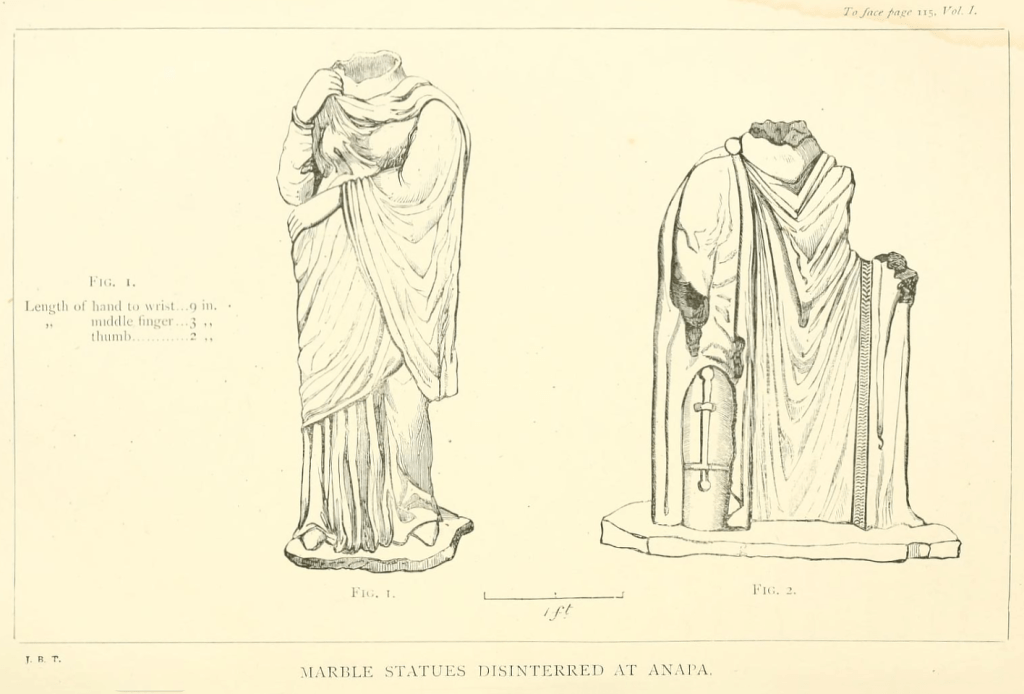

«Мы обратились к начальнику полиции, губернатору города — очень вежливому офицеру, который нас поприветствовал. Он показал нам фрагменты греческих надписей, найденных в последнее время, и повел нас на возвышенность к югу от церкви, где в 1871 году на глубине 3 футов под поверхностью были обнаружены две безголовые статуи из белого мрамора. Они были отправлены губернатору в Новороссийск по пути в музей в Тифлисе, но русские редко что-то делают в спешке, поэтому статуи пока остаются в Новороссийске».

Примечание:

По-видимому, скульптуры так и не были отправлены в Тифлис. По имеющимся сведениям, статуи были приобретены для Государственного исторического музея у некой Рудковской в Новороссийске. В настоящее время скульптуры находятся в коллекции ГИМа в Москве. Это фрагментарное надгробие война с изображением меча и женская статуя в длинном хитоне.

«В четырех милях от города находятся три больших кургана, называемых «Сестрами», и другие курганы меньших размеров, которые заманчиво возвышаются на равнине. Следует сожалеть, что Археологическая комиссия в Санкт-Петербурге не распространяет свои исследования за пределы Керчи и Сенной и не исследует некоторые из многочисленных курганов на берегах Кавказа. Раскопкам, которые проводились под его руководством (начальника полиции) в других частях, в целом, по-видимому, недоставало системности и настойчивости».

Примечание:

Телфер «Сестрами» называет курганную группу известную как «Три сестры». Согласно Отчёту Императорской Археологической комиссии за 1881 год, они находилась в 7 верстах (около 7,5 км) к югу от города, в районе с. Супсех, у подножия предгорий, окаймляющих равнину, которая тянется по направлению к станице Раевской. Летом 1875 г. эти курганы по поручению Общества любителей археологии г. Тифлис исследовал Ф.С. Байерн. В двух из них находились ограбленные античные каменные склепы. Незначительные вещи, обнаруженные при раскопках, поступили в коллекцию Кавказского музея в г. Тифлис (сейчас Национальный музей Грузии им. Симона Джанашия). После раскопок склепы были разобраны местными жителями на камень для строительства. К настоящему времени курганы «Три сестры» не сохранились и точное их месторасположение неизвестно.

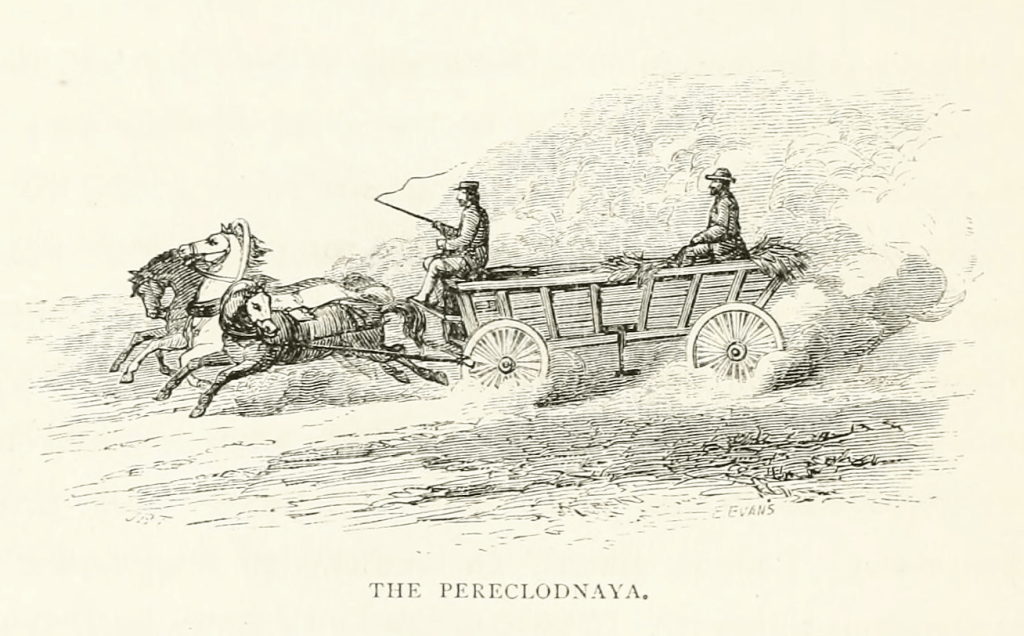

«Мы выехали из Анапы в 17:30 под проливным дождем, проезжая через земли H’maraka, страны, которая оставалась пустынной с тех пор, как князь Меншиков уничтожил огнем все черкесские поселения в радиусе 10 миль во время осады города в 1829 году. Мы укрылись в нашей перекладной, как могли, от бури, и, когда в разгар сильной грозы мы добрались до Раевского в 7:30, мы сразу же решили остановиться на ночлег, почтовая станция была полна путешественников, но нам без труда удалось снять комнату в этом русском поселении, где вскоре у наших локтей зашипел самовар. Стены дома нашей хозяйки были увешаны изображениями святых и мучеников, висевшими бок о бок с портретами императорских особ, которые в России стоят рядом со многими божествами, упомянутыми в календаре, и сразу после них».

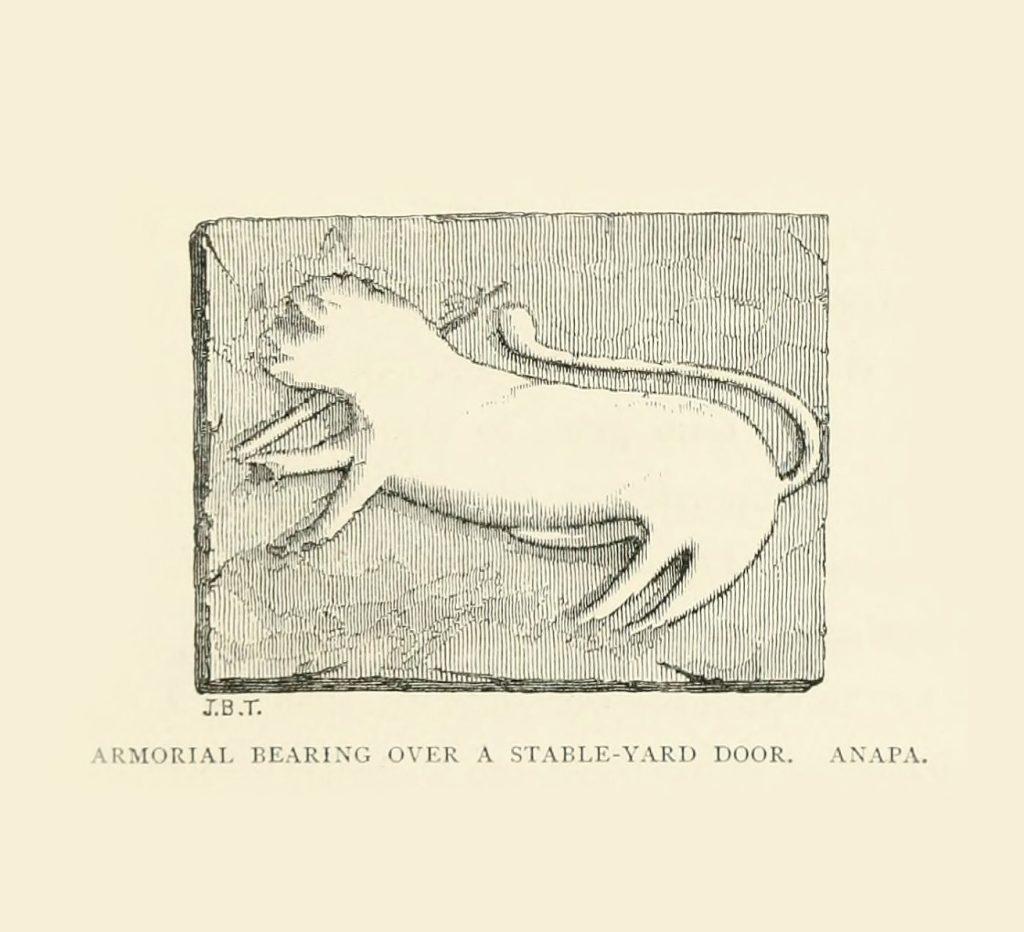

Находясь в Анапе, Джон Бакен Телфер зарисовал каменный рельеф с изображением барса или льва на привязи и подписал рисунок «Гербовый знак на двери конюшенного двора». Этот рельеф находится сейчас в экспозиции отдела краеведения Анапского археологического музея. Блок с рельефом побывал во вторичном использовании и был обнаружен в 1949 г. в Анапе при разборке стены хозяйственной постройки Нового времени на углу улиц Ленина и Набережной, напротив Анапского порта.

Литература:

Telfer J., 1876. B. The Crimea and Transcaucasia. Being the Narrative of a Journey in the Kouban, in Gouria, Georgia, Armenia, Ossety, Immeritia, Swannety and Mingrelia, and in the Tauric Range. London: Henry S. King & Co, 1876. Vol. 1. 297 р.

Прохорова Т.А. Две поездки Джона Телфера в Крым. Опыт составления исторического путеводителя по Крыму и Закавказью во второй половине XIX века // Крымский архив 1 (28). 2018. КФУ им. В. И. Вернадского. Симферополь. 2018. С. 100-117.

Паромов Я.М. История археологических исследований на Таманском полуострове. Часть I (конец XVIII — начало XX вв.) // Боспорские исследования. Вып. XXXIX / Отв. ред. В.Н. Зинько. –Керчь: Керченская городская типография, 2019. C. 343-377.

Гёрц К.К. Исторический обзор археологических исследований и открытий на Таманском полуострове с конца XVIII столетия до 1859 г. // Собрание сочинений. Вып. 2. 1898а. СПб.

Веселовский Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы / Н. И. Веселовский. — Пг.: Тип. гл. упр. уделов, 1914. 74 с.

Фелицын Е. Д. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубанской области. Кубанский сборник, 1899 г., т. 5. С. 1-17.

Журавлев Д.В. Государственный исторический музей: памятники греческого и римского периодов // С. 297. Античное наследие Кубани. Том 3. М.: Наука, 2010.

Евсюков С.В. К истории исследования некрополя Горгиппии: раскопки Ф.С. Байерна 1875 г. // Западный Кавказ в контексте контактов культур, народов и цивилизаций: Материалы научно-практической конференции XI Анфимовские чтения, Ана-на, 26-28 сентября 2023 г. Сборник статей / Отв. ред. Б.А. Раев. Краснодар — М.: Традиция; Центр палеоэтнологических исследований, 2023. С. 84-88.

Новичихин А.М. Каменный рельеф с изображением барса на привязи из Анапы // Вопросы археологии Адыгеи (2023): Сборник научных трудов. Майкоп: Издво. Магарин О.Г., 2023. С. 207-212.

Евсюков Сергей, старший научный сотрудник отдела археологии.