Реставрация зеркала из медного сплава

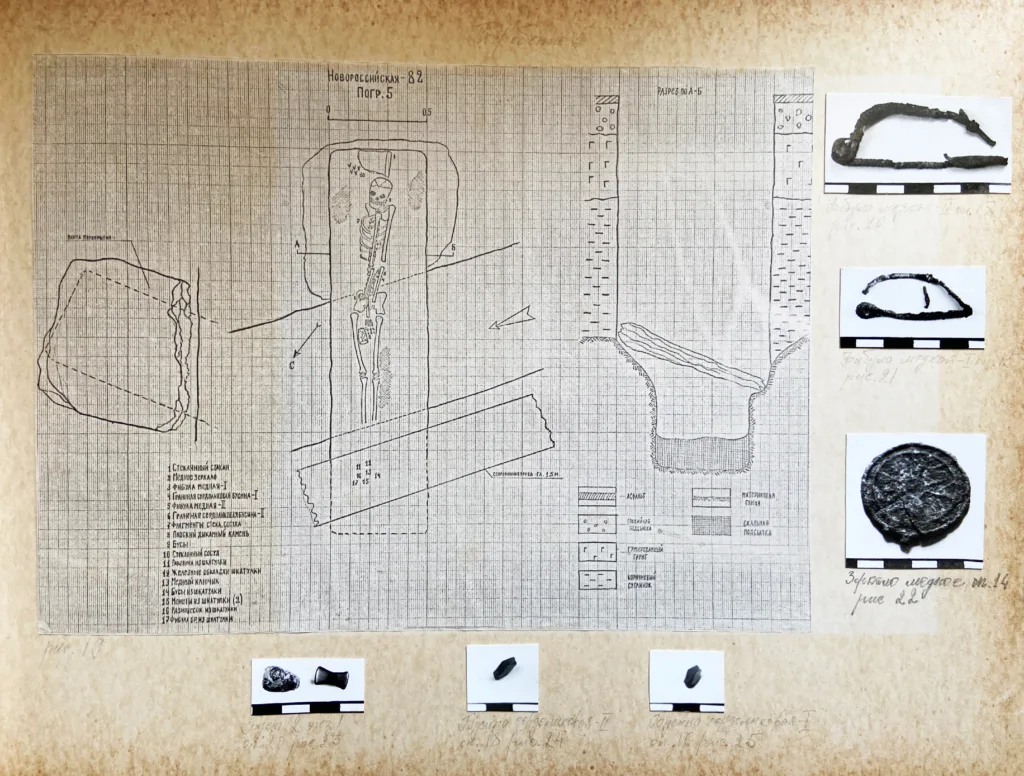

Отдел фондов и лаборатория реставрации Анапского археологического музея представляют историю находки и восстановления небольшого зеркала, обнаруженного в античном погребении. Этот артефакт поступил в музей в 1982 году благодаря научному сотруднику Н.Д. Нестеренко, проводившему раскопки на участке некрополя Горгиппии вдоль современной улицы Новороссийской.

Согласно данным отчёта об охранных раскопках, в феврале 1982 года в Анапский археологический музей поступила информация о несанкционированных земляных работах, произведённых кооперативом домовладельцев на улице Новороссийской. Без уведомления соответствующих органов они приступили к разрытию траншеи, в результате чего были повреждены участки античного некрополя.

Сотрудники музея выехали на место и зафиксировали факт разрушения семи захоронений. Несмотря на сжатые сроки, установленные городскими властями для продолжения строительных работ, а также крайне неблагоприятные погодные условия – проливные дожди, переходящие в снег, – было принято решение о проведении спасательных археологических работ на данном участке.

Однако помехи исходили не только от природы: владельцы участков, нарушившие закон, продолжали по ночам тайно укладывать трубы в ту же траншею, препятствуя работе археологов. Кроме того, музей испытывал серьёзный дефицит ресурсов: в условиях нехватки времени, техники и кадров, раскопки велись усилиями всего трёх сотрудников.

Тем не менее, вопреки всем трудностям, часть разрушенного некрополя удалось исследовать и зафиксировать.

В одной из семи исследованных могил, получившей обозначение «Погребение 5», археологи обнаружили грунтовое захоронение, скелет которого был ориентирован головой на юго-восток. Костяк лежал вытянуто на спине; кости правой руки были смещены к линии позвоночника, а кисти сведены вместе в области таза. Под останками и на стенках погребальной ямы сохранились следы древесного тлена – остатки гроба.

Размеры могильной ямы у дна составляли 2 метра в длину и 0,5 метра в ширину; она была врезана в материковый грунт на глубину 0,7 метра.

Погребальный инвентарь включал ряд ценных и символически значимых находок. Среди фаланг правой кисти был обнаружен раздавленный стеклянный стакан, расколовшийся на множество мелких фрагментов. На тазовых костях находилось медное зеркало – центральный объект нашего рассказа. В районе пояса – медная фибула с гранёной сердоликовой бусиной. Ещё одна фибула с аналогичной бусиной была найдена у нижней части грудной клетки. В верхней части грудной клетки собраны мелкие обломки стеклянного сосуда. В области шейных позвонков, у основания черепа, лежали бусины. За черепом, в изголовье, обнаружен ещё один фрагментированный стеклянный сосуд.

Во время расчистки северо-западной части дна могилы, под трубой водовода, пересекавшей захоронение, археологи нашли сильно коррозированные остатки деревянной шкатулки, а рядом – обломки белой перламутровой раковины, медный ключ, бусы, две медные монеты: одна – Пантикапейская чеканка первой половины IV века до н.э., другая – боспорская, времён царя Котиса I (45–62 гг. н.э.), а также фрагменты ещё одной медной фибулы.

На основании комплекса находок и стратиграфических данных исследователи датировали погребение второй половиной II – началом III века н.э.

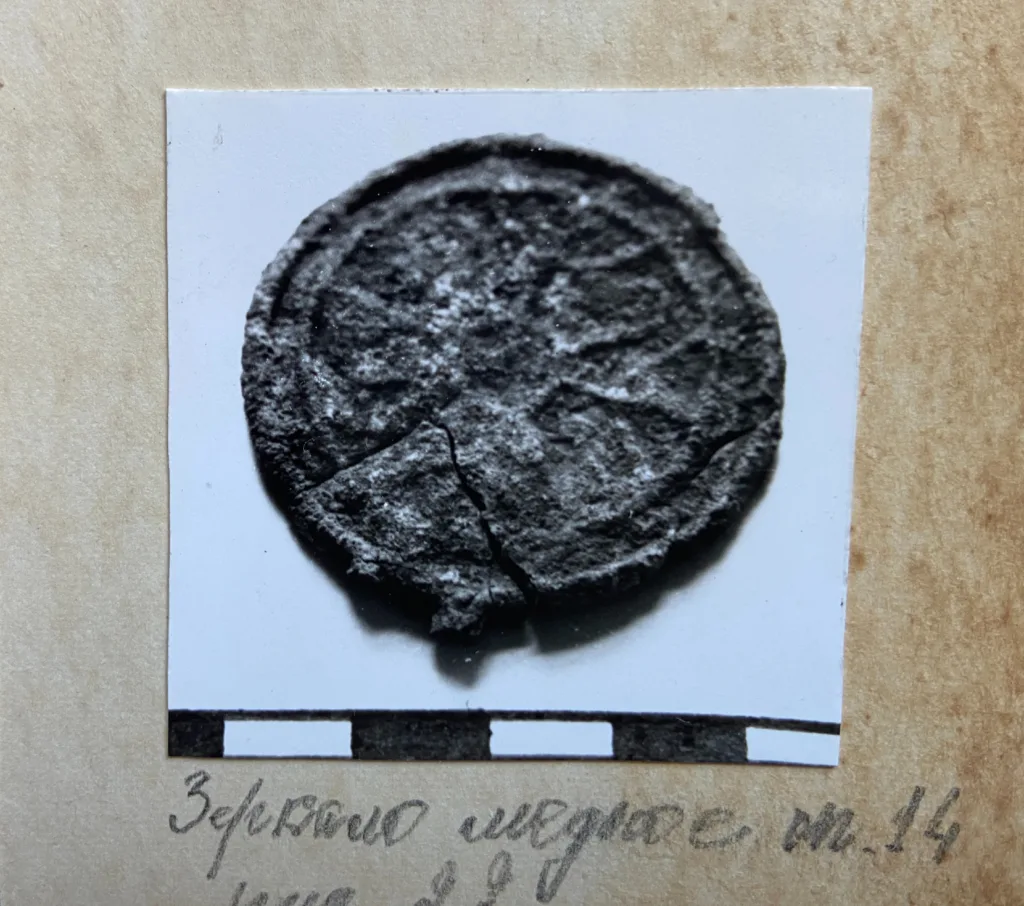

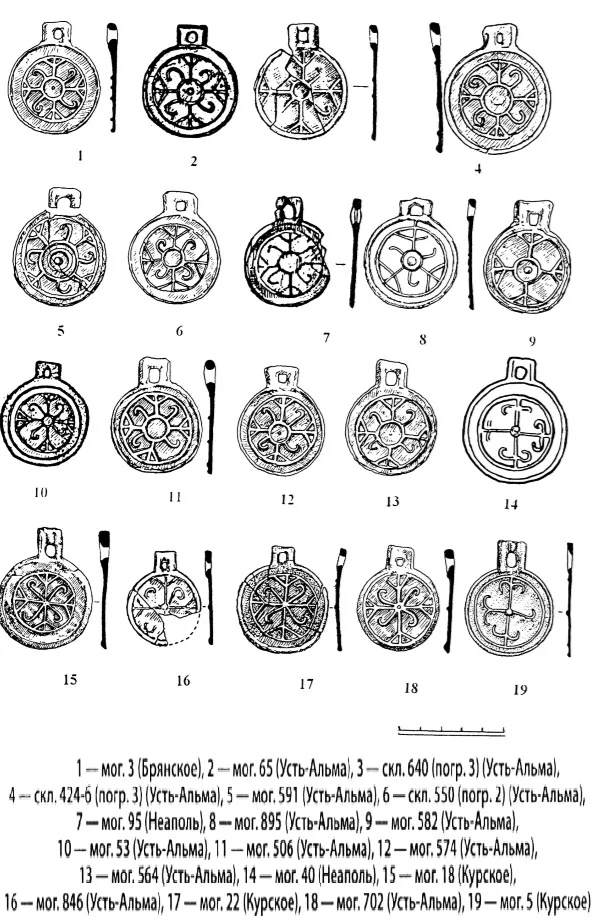

Обнаруженное на тазовых костях зеркало представляет собой плоский диск диаметром 4,5 см. На оборотной стороне, по краю круга, выполнен рельефный бортик, внутри которого расположен литой орнамент в форме тамги с центральным свастиковидным знаком. Сбоку имелась петелька для подвешивания, от которой сохранился лишь небольшой фрагмент.

Исследователи связывают большинство зеркал, распространённых в первые века нашей эры, с сарматской культурной традицией. Зеркала-подвески встречаются как в мужских, так и в детских погребениях, однако чаще всего они обнаруживаются в захоронениях взрослых женщин. Предполагается, что такие предметы могли выполнять роль брачных амулетов. Тамга, украшавшая зеркало, служила родовым знаком, указывающим на принадлежность женщины к определённому роду или семье, особенно в случаях, когда она выходила замуж за представителя иной культурно-этнической среды.

Во многих случаях археологи находят подобные зеркала в разбитом виде – этот факт соответствует сарматским погребальным обычаям. Издревле отражающим поверхностям придавали особое значение: согласно мистическим представлениям, зеркало считалось не просто утилитарным предметом, но своеобразным проводником – «ловцом душ» и вратами в мир духов.

Возможно, положение зеркала на тазовых костях в погребении 5 указывает на то, что при жизни оно носилось на поясе в качестве подвески. Но поскольку зеркало было найдено фрагментированным, очевидна его намеренная поломка при помещении его в могилу для исполнения его сакрального смысла.

Так артефакт, когда-то бывший частью погребального обряда, оказался в музейных фондах, пройдя путь от личного предмета к объекту научного и культурного наследия. Чтобы представить его посетителям, зеркало потребовалось восстановить и придать ему экспозиционный облик – этим занялись специалисты лаборатории реставрации Анапского археологического музея.

Кропотливая работа по возвращению зеркалу его первоначального облика началась с определения состава металлического сплава, из которого оно было изготовлено. Специалисты лаборатории реставрации предполагают, что зеркало выполнено из высокооловянистой бронзы.

Аналогичный предмет хранится в коллекции Музея истории города-курорта Сочи. Анализ его элементного состава, проведённый с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Bruker M1 Mistral, выявил высокое содержание меди (Cu) – от 50,12% до 57,58%, а также олова (Sn) – от 39,81% до 45,81%. Кроме того, в небольших количествах в сплаве присутствовали другие элементы: свинец (Pb) – от 2,29% до 3,87%, и серебро (Ag) – от 0,15% до 0,23%.

В лаборатории реставрации памятник был подвергнут тестированию на наличие активной коррозии. Для этого его поместили во влажную камеру (эксикатор) на три дня. По результатам испытания признаков активных коррозионных процессов выявлено не было, что позволило реставраторам сделать вывод: стабилизация материала не требуется.

С поверхности фрагментов были аккуратно удалены музейные шифры. Затем элементы зеркала склеили с использованием 30% раствора Паралоида B-72. Швы дополнительно замастиковали тем же составом, добавив минеральные пигменты для тонировки.

В результате выполненных работ памятник обрёл необходимую механическую прочность и экспозиционный вид.

На сегодняшний день зеркало находится в экспозиции «Античный город Горгиппия».

Авторы: Елена Наследкова, старший научный сотрудник отдела фондов, и Полина Шляхова, художник-реставратор Анапского археологического музея.

Список литературы: 1. Буршнева С.Г. «Некоторые аспекты сохранности археологических находок из медных сплавов» // Вестник Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. Вып. VI / Отв. ред. А.В. Вострокнутов. Пермь: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2016. С. 39 — 45 2. Вагнер Е.В. История изучения сарматских бронзовых зеркал // Вестник Волгоград. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2012. № 1 (21). С. 168-176. 3. Лобода А.Ю., Терещенко Е.Ю., Антипенко А.В. и др. Методы определения элементного состава металла археологических объектов при коррозионных наслоениях и в ограниченных условиях пробоотбора материала / Поволжская археология №4 (26) // Казань: Издательство АН РТ, 2018 – С. 203 – 217. 4. Мокрушин И.Г. Физико-химические методы анализа в археологических исследованиях // Труды КАЭЭ ПГГПУ. XVII вып. / Отв. ред. А.М. Белавин. Пермь: Издательство ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2020. С. 14 – 26. 5. Отчет об охранных раскопках Анапского археологического музея, 1982 г.: Н.Д. Нестеренко//НА АМ. А1-29. – 16 с. 6. Скрипкин, А. С. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект / А. С. Скрипкин. – Саратов, 1990. – 299 с. 7. Тишкин А.А. Использование рентгенофлуорисцентного анализа в археологических исследованиях / A.А. Тишкин, С.В. Хаврин // Теория и практика археологических исследований. – 2006. — №2. – С. 74 – 85. 8. Хазанов, А. М. Религиозно-магическое понимание зеркал у сарматов / А. М. Хазанов // Советская археология. – 1964. – № 3. – С. 89–96. 9. Шляхова П.М. Программа реставрационных мероприятий для предметов, найденных в ходе проведения охранно-спасательных работ на археологическом комплексе Каштаны 1 / Западный Кавказ в контексте контактов культур, народов и цивилизаций: Материалы научно-практической конференции XI Анфимовские чтения // Отв. ред. Б.А. Раев. – Краснодар – М: Традиции; Центр палеонтологических исследований, 2023. – С. 224. 10. Яценко С. А. Заметки по планиграфии Усть-Альминского некрополя в крымской Малой Скифии. – МАИАСК, 2018 г., т. 10, с. 98 – 117.